在距离中国9月3日阅兵仅数日之际线上配资门户官网,美国军方宣布将于8月22日至26日试射远程高超音速武器(LRHW,代号“暗鹰”),并划设从阿拉斯加延伸至夸贾林群岛的6000公里警告区。

这款被媒体称为“美版东风-26”的武器系统,不仅因其技术特性与中国的东风-26存在相似之处而引发关注,更因其试射时机的敏感性,成为国际舆论解读中美战略博弈的新焦点。

打得远却打不狠的妥协

美军计划在8月下旬试射“暗鹰”高超音速导弹,时间点选在中国9.3阅兵前夕,地点则选在过往失败的旧址,这次试射的航行警告区从阿拉斯加延伸至夸贾林群岛,长达6000公里。

这一系列安排,说是巧合,大概都没有人相信的,于是美军此次的行动也被外界普遍的解读为是对中国,在战略层面的一次喊话。

但这次试射恰恰揭示了中美在高超音速武器发展上完全不同的思路,这并非简单的技术追赶,而是两种截然不同的武器设计哲学的直接碰撞。

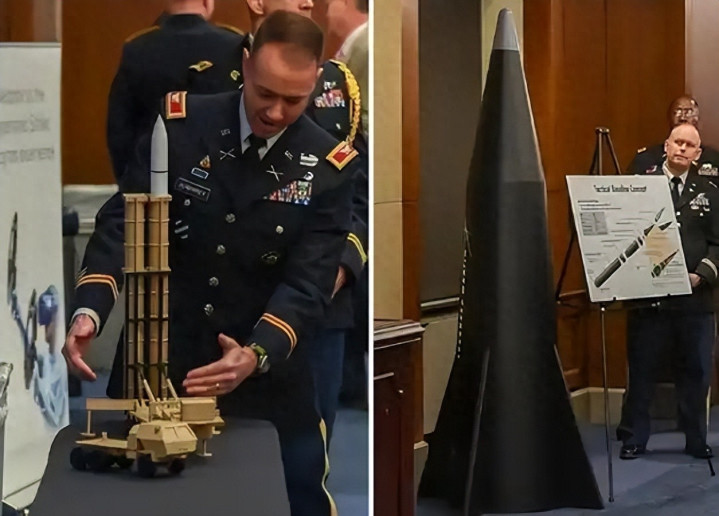

美国“暗鹰”导弹最引人注目的指标,就是其6000公里的射程,为了实现这一距离,它在最关键的战斗部威力上做出了巨大让步。

其战斗部重量仅有455至544公斤,大约半吨左右,而这样的载荷,限制了它搭载重型钻地弹头或复杂子母弹药的能力,面对加固的地下工事或大型水面舰艇,这种威力的毁伤效果会大打折扣。

相比之下,中国的东风-26导弹,虽然公开射程在4000至5000公里,但外界推测其战斗部重量达到1.2至1.5吨,是“暗鹰”的两到三倍,这种重量级的战斗部,确保了对高价值目标的有效摧毁。

威力上的妥协,直接关联到它能打击什么样的目标,此次“暗鹰”试射,目标被设定为“海面固定靶”,这回避了现代海战中最核心的难题,即如何有效打击高速移动中的航母战斗群。

一个只能打固定靶的远程武器,其在真实战场环境下的威慑力需要打上一个问号,但中国的东风-26之所以被称为“航母杀手”,关键就在于其经过了实战化检验。

在2020年的南海演训中,它成功命中了移动靶船,这种对实战效能的执着,体现了为确保核心打击能力,可以适当调整极限射程参数的设计思路。

冲得快却控不住的风险

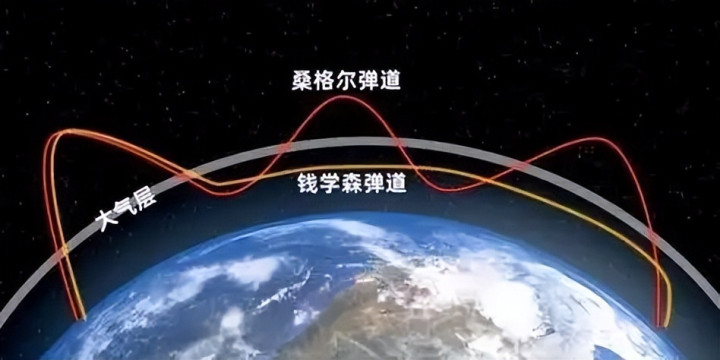

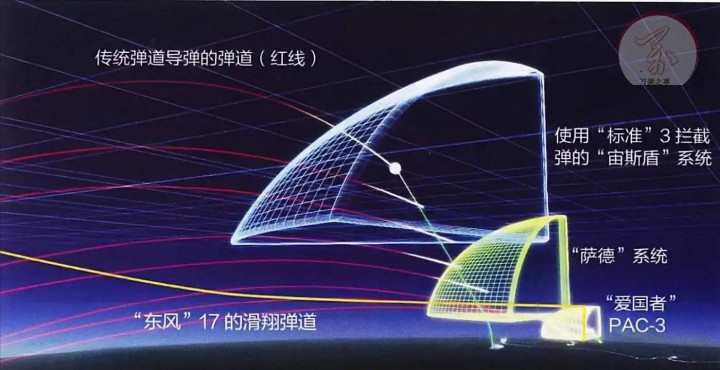

中美在飞行弹道技术上的不同选择,也反映了双方对突防效率与末端控制的不同权衡,这直接决定了武器在复杂战场环境下的可靠性。

在技术上,“暗鹰”选择了“桑格尔弹道”,导弹会跃出大气层再跳跃式滑翔进入,最大速度可达惊人的17马赫,极高的速度是其最大的优势,可以极度压缩对手的反应时间,但这种技术路径的风险同样巨大。

导弹在高速再入大气层时,会因剧烈摩擦产生等离子鞘套,形成“黑障”现象,在此期间,导弹无法与后方进行通信,也无法接收新的目标数据。

这意味着它只能依赖预设的轨迹飞行,一旦目标移动或遭遇强电磁干扰,其末端命中精度将无法保证,这种技术选择,无异于一场豪赌。

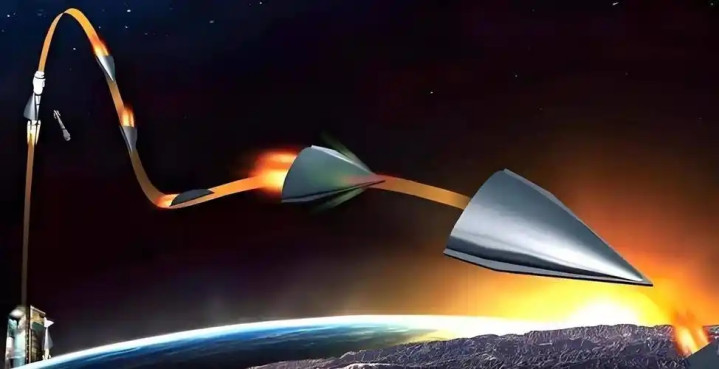

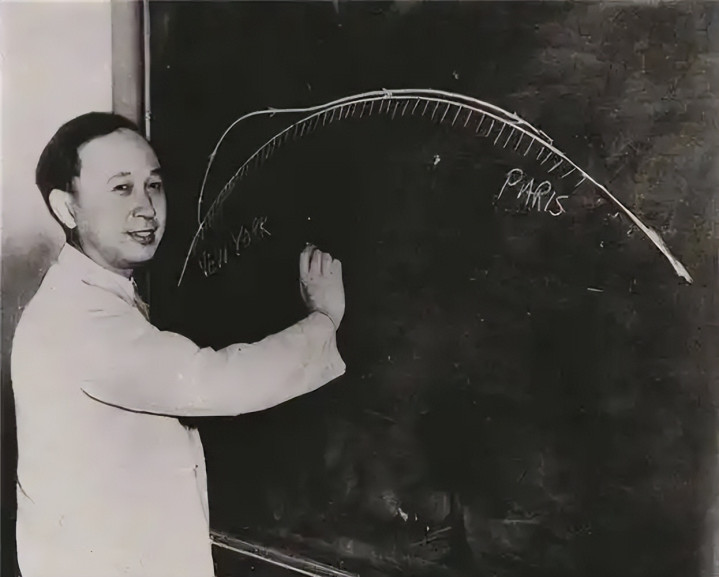

相比之下,中国的东风系列导弹普遍采用“钱学森弹道”,弹头全程在大气层边缘滑翔飞行,这种弹道虽然速度略低,但优势在于能够全程保持与后方指挥系统的数据链通信。

指挥中心可以根据战场实时态势,不断向导弹更新目标数据,修正飞行轨迹,这种全程可控的特性,对于打击海上移动目标至关重要,确保了高精度的追踪与猎杀。

明星武器与作战体系的差距

“暗鹰”项目承载了美军在高超音速领域追赶的厚望,目前俄罗斯已部署“匕首”、“先锋”、“锆石”三款高超音速武器并投入实战,中国也已列装多款东风系列高超音速导弹,因此美国在此也领域扮演着“追赶者”的角色。

“暗鹰”的反复试射,甚至重返2021年两次失败的同一片区域,更凸显了其作为追赶者的技术焦虑,以及对单一明星武器实现单点突破的依赖,它的战略价值目前看相对孤立,尚未融入一个完整的作战体系。

而中国的“东风快递”早已不是一两件武器的代名词,而是一个功能互补、梯次衔接的系统化作战体系。

由射程覆盖第一岛链的东风-17,坐镇中程的东风-26,以及据美方评估射程可达5000至8000公里的东风-27,构成了一个远中近三层衔接的拒止网络。

这个体系服务于明确的“反介入/区域拒止”战略,美国国防部的报告曾评估,东风-27这类采用乘波体弹头的武器,具备复杂的变轨能力,拦截概率趋近于零。

它的存在,意味着美军在西太平洋的军事基地,包括第二岛链的核心关岛,甚至第三岛链的夏威夷,都暴露在打击范围内。

而这种体系性的威慑,可能从根本上动摇美军的“岛链战略”,它或将迫使美军航母战斗群从第二岛链后撤数千公里,大幅压缩其在西太平洋的战略活动空间。

这是一种战略态势的根本性改变,而非一两件武器参数的优劣所能决定的。

说到底,中美在高超音速领域的竞争,是不同国家战略在武器研发上的直接体现,一个是服务于全球干预和军事霸权,另一个则是立足于防御性国防政策,捍卫国家核心利益。

因此美军“暗鹰”的这次试射,无论结果如何,都无法掩盖其“参数优先”哲学下的实战短板和追赶者的战略焦虑。

真正的军事优势,源于对实战需求的清醒认知、技术的稳定可靠,以及武器与国家战略的深度融合,决定未来格局的,终将是武器背后的战略定力,而非一两个华丽的射程数字。

结语

美国试射“美版东风-26”与中国的9.3阅兵,共同构成当前国际战略博弈的一个缩影,而这项技术比拼背后,实际上是两大国对地区秩序与未来安全格局的深刻较量。

然而真正的战略优势并非仅源于单一武器的先进性,而是体系化实力与战略定力的综合体现。

中国在高超音速领域的领先地位,建立于数十年的技术积累与实战化准备之上,其维护国家主权与地区稳定的能力,亦非外部挑衅所能动摇。

未来中美在高超音速领域的竞争仍将持续,但中国已通过阅兵与实际行动证明,在捍卫国家利益与推动世界和平的道路上,其拥有足够的实力与智慧,应对任何挑战。

不知道您对此有什么看法呢?欢迎在下方评论区留下你的想法,喜欢文章的话记得点赞关注我们下期再见。

信源:

《为获取战场主动权,美军开发多型导弹》——华夏经纬网——https://www.huaxia.com/c/2025/03/25/2015174.shtml

《外媒:俄美总统会晤当天线上配资门户官网,美国阿拉斯加州安克雷奇市将实施关闭空域措施》——环球网——https://world.huanqiu.com/article/4NsbBQOMY4v

天盈资本提示:文章来自网络,不代表本站观点。